В 1953 году я снимал угол у старушки на 2-й Самотечной улице в Москве. О смерти Сталина узнал по радио и из газет.

Благодаря моему другу Эльчибекяну, который ненавидел Сталина физически, у меня тоже было сдержанное отношение. Как-то еще в 1947 году его спросили: «А ты будешь плакать, когда умрет Сталин?», на что он ответил: «Да, я буду плакать… оттого, что он умер своей смертью».

Среди моих близких родственников репрессированных не было, но преследуемые были. В частности, моего отца сняли с работы — он впал в немилость, какое-то время у него вещи наготове лежали, на случай, если за ним придут. После 1937–1938 годов отец перестал верить в то, во что верил раньше, начал понимать, что «здесь что-то не так», но при этом не противился, а просто механически все выполнял… В основе после Большого Террора был уже страх, а не убеждения.

В семье в моем детстве к репрессиям относились, как к будням: так было, так есть и так будет.

Двоюродный дядя мой работал в типографии и был расстрелян — на него донесли за то, что он выругался, когда печатали портрет Сталина и что-то там не получалось. Его отец после этого тоже стал сомневаться. Произошло явное изменение взглядов даже среди большевистски настроенных людей поколения моих родителей… Бабушка Хайкануш не знаю, как относилась к Сталину, но ненавидела Ленина и называла его по-армянски «кутрик шун» — «плешивым псом». Дедушка Агарон был тихий человек, но особых восторгов по отношению к советской власти от него ожидать было нельзя: он был раскулачен в 1920-е.

Сам я по поводу смерти Сталина не сильно переживал, и в других этого не видел. Все находились в напряжении, но как-то были готовы. Появлялись истерически настроенные люди, в толпе и в учреждениях, они говорили: «А что будет с нами?», но казалось мне, что эта истерика была ложная, эта верность и плач — не то, чтобы наигранные, но какие-то инерционные, потому что так положено: «Что нам теперь делать?» Были траурные собрания, но слез настоящих я не замечал. Никто не плакал, не рыдал, ни до, ни после. Если и были слезы, то какие-то заневоленные… Если и говорили что-то траурное, то по инерции, в силу воспитания и пропаганды. Мое мнение, что искреннего горя не было, не могло уже быть: послевоенные репрессии, по-моему, подорвали репутацию Сталина, и культ уже постепенно стихал… мне так кажется.

Моя квартирная хозяйка — из бывших, точнее, она была прислугой у бывших (как-то приятели зашли ко мне, она открыла им дверь и сказала: «Они отдыхают») — она Богу молилась, но про Сталина ничего не говорила.

В один из тех дней пришли мои институтские товарищи, Володька Митин с кем-то еще, и сказали: «Пошли в Колонный Зал». Они тоже отнюдь не плакали. Мы пошли из любопытства, в качестве зевак, уж, по крайней мере, не из любви. Володька чувствовал то же самое: помер — так помер.

Вышли на Садовую, а потом по Дмитровке: улица Чехова, потом Пушкинская. Чувствуем, что все больше и больше уплотняется. У нас была юношеская лихость — у Камергерского увидели, что дело пахнет керосином, и поднялись на крышу здания, прошли по крыше и спустились, чтобы попасть поближе. Проскакивали под милицейскими конями и под машинами! Кони были призваны отделить группы людей или колонны друг от друга. Вся улица была разделена на части.

Не помню, во что я был одет, но помню, что слетали калоши, пришлось сбросить, и в какой-то момент я понял, что под ногами куча калош. Только через день или через несколько дней мы узнали, что на Трубной были погибшие. Говорили, вроде бы, что только там.

Подошли к гробу. У меня появилась дикая мысль: я Сталина никогда не видел, а сейчас увижу. В нескольких шагах. Там в этот момент не было членов Политбюро, только простые люди. Но и в Колонном зале я не заметил плачущих людей. Люди были испуганы — смертью, толпой, — может быть, они от испуга и не плакали? Страх, смешанный с любопытством, потерянность, но не тоска, не траур.

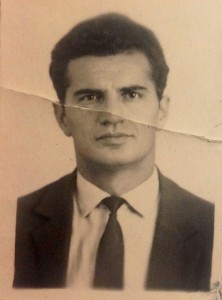

Сергей Гайкович Агаджанян (1929–2020), инженер

Подготовила Анна Марголис