Прошло 60 лет с тех весенних дней, которые были больше похоже на зиму, так как на московских улицах лежал снег.

Много лет спустя, в мае 2012 года, в интервью с Гульнарой Бекировой для крымскотатарского телевизионного канала мой старый друг Владимир Буковский сказал, что Сталин был богом, но этот бог сделал роковую ошибку: он умер. Владимир старше меня на пару лет, и в то время, когда ему было десять, а мне неполных восемь, мы наверняка воспринимали события несколько иначе. Даже в середине 60-х я еще пытался искать крупицы истины в марксизме, в то время как Буковский уже отбросил его в сторону. Впрочем это современная ретроспекция, а тогда все вокруг меня было заполнено коммунистической пропагандой, величием и безгрешностью «отца всех народов» и угрозой со стороны бесчисленных внешних и внутренних врагов, грезящих о крахе «государства рабочих и крестьян». Глухие отголоски взрослых разговоров о погибших и репрессированных родственниках не воспринимались как пороки коммунистической системы. Кроме того, я думаю, что взрослые пытались отгородить детей от опасного знания.

Мне кажется, что все негативное в то время я относил на счет царского правительства. Я знал, например, что мой дядя Алексей был убит при странном стечении обстоятельств, что другой дядя Александр был в заключении, что моя собственная мать провела два года в «доме отдыха имени Берия», что близкий друг моих родителей Василь Иванович Тесла несколько месяцев находился в камере смертников, но вот чудо — я не осознавал, что все это происходило при советской власти. Ведь не может же быть убит советской властью член большевистской партии с 1914 года (дядя Алексей), или посажена в тюрьму дочь большевика с 1904 года и одна из первых советских комсомолок (моя мать), а уж представить, что старый большевик, выпускник Института красной профессуры был приговорен советской властью к расстрелу (Тесла), вообще не лезло ни в какие ворота.

Словом, небо моего детства представлялось мне безоблачным. Смерть «кремлевского горца» неожиданно внесла в это быть может не полностью понятые тогда коррективы, и положила грань между моим детством и отрочеством.

Не берусь сегодня установить точную хронологию тех дней, а опишу лишь два эпизода, навсегда врезавшихся в мою память и, я уверен, сказавшихся на моем развитии и пересмотре «неколебимых истин».

Один из таких эпизодов — это попытка моя и моих двух столь же юных друзей попасть в Колонный зал. Следует заметить, что в моем детстве за детьми не очень-то следили, и мы, по большей части, были предоставлены сами себе. Не стоит также забывать, что в послевоенной Москве дети матерей-одиночек составляли заметное большинство моих ровесников. Одним словом, наша троица отправилась туда же, куда устремлялась вся, казалось, сошедшая от горя с ума страна. Надо заметить, что мы сумели пройти достаточно далеко, но в какой-то момент оказались в «колене», образованном из грузовиков, которые ограничивали перемещение толп. В кузовах грузовиков сидели солдаты внутренних войск. Я полагаю, что нет смысла упоминать, что присутствие этих грузовиков только усугубляло небывалую давку.

Мы оказались в упомянутом выше «колене», когда в напирающей толпе образовалось разряжение. Причем мы оказались прямо перед грузовиком, стоящим перпендикулярно к предыдущим. Ни я ни мои друзья не сообразили, что в этот момент произошло. Какая-то сила подняла нас вверх и опустила в кузов грузовика. Буквально в тот же момент толпа ударилась в борт грузовика, туда, где за миг до этого находилась наша троица. Не уверен, помню ли я на самом деле или мое воображение дорисовало это потом, но отчаянные крики, хруст поломанных костей и кровь, брызнувшую на борт грузовика я слышу и вижу и по сей день.

Заканчивая описание этого эпизода, хочу пояснить, что «неведомой силой», спасшей нас от верной гибели, были руки офицера МВД, имени которого я никогда не узнаю, но буду ему всегда благодарен. Замечу также, что с той поры вид толпы не вызывает во мне ни малейшего восхищения.

Второй эпизод, сыгравший скорее всего еще большую роль в моей жизни, связан с тем моментом, когда по всей стране загудели траурные гудки.

В тот день, как впрочем и в любой другой, я болтался во дворе. Я был в то время нормальным ребенком рабочей окраины, а Хамовники, как это ни странно, тогда еще не были облюбованы офицерами КГБ и кремлевским начальством. Тем не менее я готовился присоединится к всеобщему стону по «отцу и гению». Трудно сказать, почему, но я заметил свою мать, которая откуда-то возвращалась и оказалась во дворе в тот момент, когда загудели гудки. Мать как-то резко остановилась и на лице ее появилась злая улыбка, в которой перемешались и боль пережитого, и радость отмщения. В этот момент она не смогла удержать маску, которую была вынуждена носить многие годы.

Выражение ее лица настолько меня поразило, что настроение присоединяться ко всенациональному плачу у меня испарилось.

Такого выражения на материнском лице я больше никогда не видел, но благодарен ей за него и за тот перелом в моем сознании, который начался с того момента.

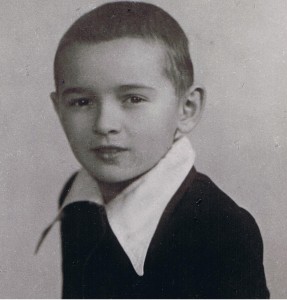

Андрей Петрович Григоренко (р. 1945), правозащитник